Social media: una nuova Polis

L’essere umano si è interrogato per secoli su come poter costruire un’etica vincente ed efficace su cui elaborare norme morali e sociali, e ancora oggi non ci è tutto chiaro. E così, abbiamo strategicamente progettato le nostre nuove piazze: i social media. Se pensiamo alla storia della civiltà e al centro pulsante della vita sociale, economica e politica, tutto riconduce alla piazza, basti pensare alla polis greca, un modello architettonico che ha irrimediabilmente plasmato la modalità dei popoli mediterranei di intrattenere relazioni.

Dunque, con l’avvento di una nuova polis, è necessario aprire un dibattito, nuovo, su come abitare questi spazi. Qual è il primo passo? Sfatare i miti, ribaltare le visioni tradizionali e analizzare il fenomeno, perché i nuovi spazi non tangibili, ma estremamente reali, ne hanno urgentemente bisogno.

Per farlo, vorrei giocare con le frasi comuni, quelle che potrebbe dire un genitore al figlio, un professore, o degli amici al bar. Perché? Perché «Il luogo comune è in un certo modo un’arma del potere: ripetendo sfacciatamente certi temi, contribuisce a imprimere idee, valori, alibi che nella mente del pubblico finiscono col funzionare come una vera e propria “natura” mentale», e questo non lo dico io, ma lo diceva Roland Barthes, che di semiotica ne sapeva qualcosa.

E anche per questo motivo le risposte a questi assiomi precotti e ormai mal riscaldati, non le cercherò da sola, ma nelle parole di chi, anche senza parlare della società contemporanea, ha insegnato che le risposte, in fondo, le abbiamo già.

«I giovani sono ossessionati dai followers e dai like, il loro unico obiettivo è piacere».

Sul desiderio di approvazione dell’essere umano potremmo parlare per ore, ma non è questo il punto. Il punto è un altro: l’ossessione per il numero, una cifra che indica un valore. E questo mi ricorda molto il sistema quantitativo (che per una subdola transizione diventa anche qualitativo) nel quale siamo immersi: a scuola ci viene detto che la sufficienza è compresa dal 6 al 10, all’università dal 18 al 30. Chiara Valerio, scrittrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica, in un’intervista per VD News dice: «Il risultato è diventato più del processo. Questo crea disagi, crea una raccolta punti (…).

Il processo dello studio è diventato una scala di buono, ottimo, eccellente alla fine della quale c’era un cappio al quale appendersi che si chiamava “riuscire nella vita”». Se ci viene da sempre insegnato che i nostri obiettivi sono validi se quantitativi e quantificabili, e se riconosciamo questo sistema come valido, è davvero così impensabile che un numero di «mi piace» possa essere così influente?

«I social ci distraggono, stiamo diventando svogliati, senza obiettivi».

«Di là da ciò che vedo e ciò che penso non trovar fondo, non trovar mai posa, da spazio immenso ad altro spazio immenso»: queste parole, scritte all’inizio del secolo scorso, sono innegabilmente universali. In questo caso le scriveva Giovanni Pascoli nella poesia La Vertigine, pubblicata nel 1908, dove il senso di perdita, angoscia, e appunto di vertigine, è così attuale che se la ricercatezza del lessico non ne tradisse la provenienza cronologica, potremmo trovarlo scritto sul diario di chiunque.

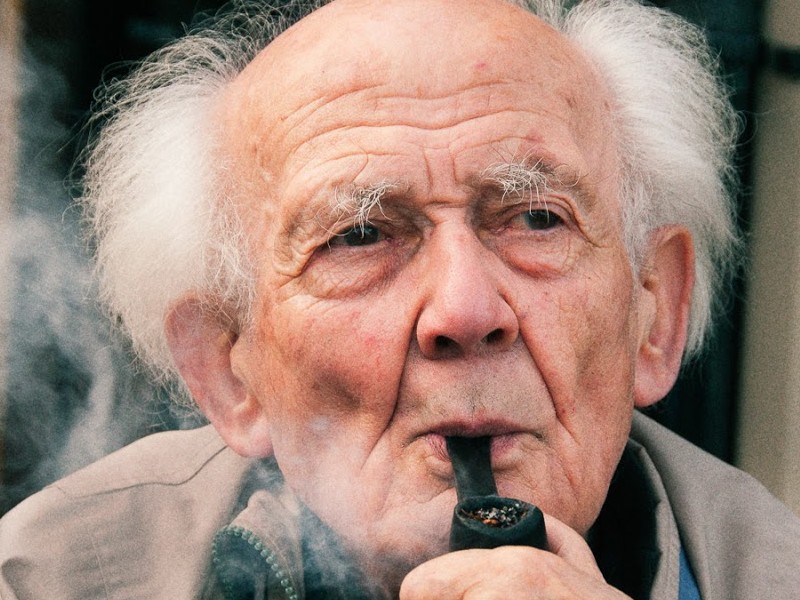

La sensazione, per quanto transitoria, di smarrimento è condizione immanente dell’essere umano, basti pensare a quello che Zygmunt Bauman già ci diceva all’alba del nuovo millennio, quando in Modernità liquida riflette sulle questioni etiche relative alla postmodernità, e della conseguente transizione verso una società liquida, e parla anche dell’instabilità dei rapporti e delle relazioni umane in un contesto sociale, economico e politico caratterizzato dalla precarietà.

Per il sociologo e filosofo polacco, il sentimento principale che affligge l’uomo postmoderno è il disagio. A fronte di questa analisi, è davvero così vero che le nuove generazioni siano senza obiettivi e svogliate per colpa dei social? O meglio, è davvero così utile trovare un colpevole per i fallimenti sistemici della nostra epoca?

«I social media fanno male alla salute mentale, per questo stiamo tutti più male, soprattutto i giovani».

Per non essere ripetitiva rispetto al punto precedente, mi affiderò ai dati, che per quanto noiosi, possono essere esplicativi. Quando la nostra mente e la nostra anima soffrono, sarebbe cosa buona e giusta rivolgersi a uno psicologo (e sarebbe anche bello che fosse anche accessibile a tutti). In Italia, dal 18 febbraio 1989 con la legge n.56, «la legge Ossicini», fu possibile regolamentare l’attività della «psicoterapia» con l’istituzione dell’albo degli psicologi. Questo significa che oggi le persone si sono possono rivolgere a un sistema istituzionale riconosciuto per la cura della salute mentale da trentacinque anni. Questo significa che nel 1996, 9.423 psicologi erano iscritti al corrispettivo Albo, nel 2006 se ne contavano 28.221, e nel 2018 arriviamo a 71.983.

Il dato non indica solo che più persone possono prendersi cura della propria salute mentale, ma indica che a livello sociale e culturale qualcosa è cambiato: la sensibilizzazione (che, pensate un po’, avviene anche sui social) e la divulgazione in merito alla cura della salute mentale ci ha permesso di riconoscere le nostre fragilità, e di avere gli strumenti per stare meglio. Sapere di stare male non indica che stiamo tutti più male, ma che abbiamo la consapevolezza di ammetterlo e agire per contrastare il nostro malessere. Le cause sono molteplici. E sì, i social possono essere uno spazio pericoloso, possono creare dipendenze e renderci fragili, ma possono anche essere uno spazio comunitario di unione e di conoscenza, ed è vero, non abbiamo ancora soluzioni e regole universali per gestire una comunità istantanea e globale, ma esistono soluzioni istituzionali efficaci per educare tutti (adolescenti, giovani, adulti e anziani) per un utilizzo corretto? Sì, i social possono anche farci male, ma la demonizzazione e il proibizionismo sono davvero le soluzioni adatte?

«Con i social abbiamo perso la dimensione dell’autenticità delle relazioni, ci nascondiamo dietro a identità digitali fittizie».

Per questa affermazione, non posso non citare God Save the Queer – Catechismo femminista, un pamphlet sfrontato e irriverente del 2022 di Michela Murgia, attivista, scrittrice, drammaturga, opinionista e critica letteraria italiana, che scrive: «Trovo sempre sconcertante quando qualcuno mi dice: “Non bisogna credere a ciò che si vede sui social network, perché spesso non corrispondono alla realtà”. Il problema dell’autenticità non è capire quanto il mio profilo corrisponda alla realtà, ma quanto la presunta realtà corrisponda davvero a me, a quello che sono».

La risposta al dilemma sulla distinzione tra reale e virtuale, secondo Murgia, è dunque una: la possibilità di una multidimensionalità, una complessità in cui non ci si deve perdere, ma in cui ci si deve danzare. La storia dell’arte ha regalato secoli di rappresentazioni multidimensionali, e non per questo meno belle. Sulla veridicità delle interconnessioni digitali, ha dunque davvero senso stilare una gerarchia di valore?

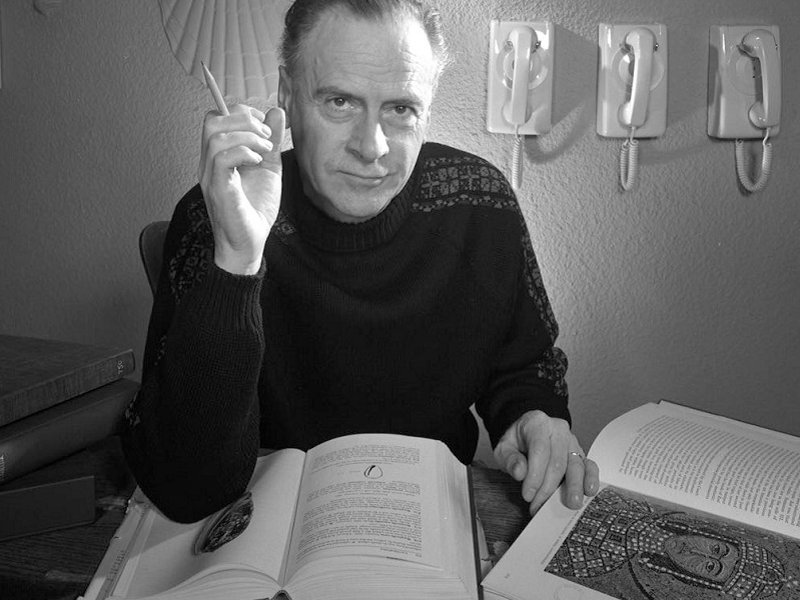

Se siete arrivati fin qui, sappiate che avete appena battuto la soglia media dell’attenzione, che secondo uno studio di Microsoft è di 8 miseri secondi (e sì, questo è ANCHE colpa dei social). Tuttavia, come avrete capito, non ho ancora trovato tutte le risposte che cercavo, ma sicuramente ho trovato tanti strumenti e tante voci pronte a guidarmi e a proteggermi dalla miopia delle soluzioni veloci. Marshall McLuhan, sociologo, filosofo, critico letterario e professore canadese mi ha insegnato che esiste un villaggio globale (lui stesso, in Understanding Media nel 1964 scrive «(…)abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale fino a farlo diventare un abbraccio globale, abolendo limiti di spazio e tempo per quanto concerne il nostro pianeta»), in cui, proprio per la sua natura, le interazioni e le relazioni tra individui si plasmano e si adattano.

Questa, fortunatamente, non è un’apologia ai social media, ma è una riflessione sulla loro integrazione nella complessità contemporanea. I social sono uno strumento, sono la penna per scrivere o la pentola per far bollire l’acqua, il loro utilizzo e la loro fruizione, come per ogni strumento, necessita ora più che mai di un’educazione, di regole e di codici. Per tutto il resto ci penserà l’algoritmo.