Riverberi di memoria: arte, spazio e democrazia in gioco

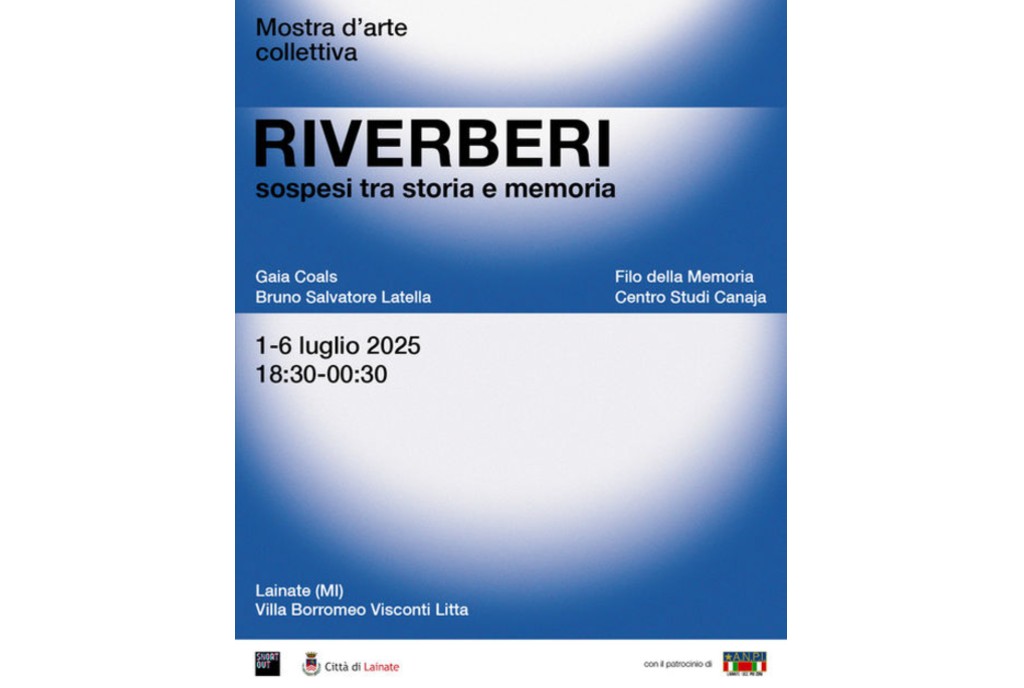

Abbiamo intervistato Gaia Coals e Bruno Salvatore Latella, autori della mostra «RIVERBERI – sospesi tra storia e memoria» che sarà presentata dall’1 al 6 luglio 2025 presso Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate.

spazi pubblici ad Anversa. Dal 2022 collabora con ANED per la diffusione dei valori dell’antifascismo tra i giovani. In «RIVERBERI» presenterà la sua opera «Acchito».

Gaia, cosa rappresenta l’installazione ambientale Acchito? Quali materiali ha utilizzato per comporre l’opera e che significato hanno?

«Nel gioco del biliardo, Acchito è la posizione di inizio, ma anche la mossa che fa un giocatore dopo un fallo dell’avversario, la possibilità di indirizzare il gioco a proprio vantaggio sabotando l’altro. Nel linguaggio comune, «di primo acchito» è la reazione istintiva, la prima risposta a qualcosa di esterno. Mi interessava usare uno degli elementi presenti nella stanza delle Assi di Villa Litta esattamente per la sua natura: sull’antico tavolo da biliardo si appoggia un finto piano di gioco, in cui una partita fantasma è in corso, lo spettatore influenza ciò che succede senza poterlo davvero controllare. In un certo senso, la mia installazione è fatta dello spazio e della storia del luogo: l’episodio del mancato sabotaggio ad opera della Resistenza lainatese è suggerito dalla variazione di luce, la tensione emotiva indotta è un espediente per far fermare le persone a osservare meglio ciò che c’è nella stanza e a ragionare sulla propria posizione, sia nello spazio fisico che nello spazio che occupa in relazione alla società e alla storia.

Infine, la citazione sulle sponde del biliardo di una celebre canzone milanese, svela le vere intenzioni del lavoro: riflettere su come i valori della Resistenza e dell’antifascismo abbiano plasmato il nostro presente, aprendo anche la possibilità di evidenziare criticità in modo propositivo».

l’arte come strumento di denuncia e riflessione, trasformando lo spazio pubblico in

luogo di consapevolezza.

Bruno, che ruolo hanno i luoghi in cui un’opera d’arte prende vita? Come mette in comunicazione lo spazio esterno con la sua visione artistica?

«Un’opera d’arte si può identificare come tale, in base non solo alla sua essenza estetica o al suo “evento”, ma soprattutto al contenitore in cui è inserita. Prendiamo il caso avvenuto nel 2016 al MOMA di San Francisco, quando un ragazzo decise di attuare una provocazione senza precedenti: pose degli occhiali da vista per terra per vedere la reazione dei visitatori al museo, e tutti la scambiarono per un’opera d’arte in collezione. Oggi credo che questo sia uno degli esempi massimi che descrive il rapporto tra arte e luogo, un sistema ecologico che mette in correlazione i luoghi al significante arte, specchio riflesso di ciò che il Mondo liquido oggi ingloba, come direbbe Zygmunt Bauman.

Ma i luoghi variano e i loro connotati concettuali pure; prendiamo il fenomeno della street art, che ribalta completamente l’asse tradizionale dell’esposizione museale, portando l’arte nei luoghi della vita quotidiana, nei margini, nei muri specchianti, nei vuoti urbani dimenticati. Qui il luogo non è solo contenitore, ma diventa esso stesso contenuto e contesto: plasma o come viene plasmato.

Personalmente, come artista, ho sempre sentito la necessità di instaurare un dialogo diretto con lo spazio esterno, non come semplice scenografia, ma come corpo vivo, storico, sociale, simbolico, antropologico. Quando intervengo in un luogo, che sia una parete urbana, uno spazio pubblico, o una sala espositiva, il mio obiettivo non è mai quello di imporre una singola visione, ma di far emergere una riflessione latente tramite opere che spaziano dal pittorico-phygital, alla street art, all’installativo e performativo.

Ma lo spazio presuppone delle misure, e come tutto ciò che è misurabile, la scelta di un’unità di misura diventa fondamentale; magari l’arte stessa diventa semioticamente unità culturale di misura di un mondo e di un’umanità sempre più “ecologici”, “unitamente digitologici”. Il luogo non è solo contenitore, ma parte attiva del processo artistico, proprio come nella teoria ecologica di Bronfenbrenner, dove ogni ambiente influenza, educa e co-costruisce l’individuo. Allo stesso modo, l’opera d’arte, che si riflette come importante strumento educativo, nasce e si trasforma nel dialogo dinamico tra tempo, spazio e vissuto collettivo».

Gaia, come ha coinvolto i temi della responsabilità, della narrazione storica e dei valori della democrazia nella sua opera?

«L’uso più comune della parola che dà il titolo al lavoro è un invito a ragionare più in profondità su ciò che conosciamo, su ciò che abbiamo preso come inscalfibile dell’eredità della Liberazione, per capire meglio a che punto siamo del processo di democratizzazione.

Credo di appartenere alla generazione che ha il compito di operare il passaggio tra memoria e storia, abbastanza distante temporalmente dagli eventi per poter riconoscere alcuni elementi come miti fondativi, strumenti necessari alla costruzione di una nuova identità collettiva da analizzare in relazione al contesto storico, senza paura di infrangere niente di sacro. La citazione del brano Ma mi va proprio in questa direzione: Giorgio Strehler stesso in un’intervista nel 1982 dichiarò di averla scritta nell’immediato dopoguerra proprio esprimendo i suoi dubbi su alcune caratteristiche della sua contemporaneità.

Mi interrogo da diverso tempo su come fare a rendere il giusto tributo alla nostra storia e ad esercitare, allo stesso tempo, una libera capacità di giudizio su come alcuni eventi o fatti siano strumentalizzati – da un lato e dall’altro. La creazione di un falso storico, un doppio piano di gioco su un arredo storico, si inserisce in questa cornice di senso: una narrazione verosimile non porta nessun giudizio, come il mito serve a trasmettere un’eredità di valori e legittimare un’ascendenza antica, la mia installazione mischia elementi reali storici con altri artefatti, senza voler prendere per forza una posizione precisa. Preferisco porre domande e continuare a interrogare la nostra identità democratica e il modo in cui raccontiamo di aver creato una democrazia, piuttosto che suggerire risposte – che in ogni caso ancora non ho trovato».

– Gaia Colas

“La mia installazione non impone una verità: suggerisce domande. Attraverso un piano di gioco fittizio, chiedo allo spettatore di riflettere sul proprio ruolo nella storia, nella memoria e nella democrazia. Non per celebrare il passato, ma per metterlo alla prova nel presente.“