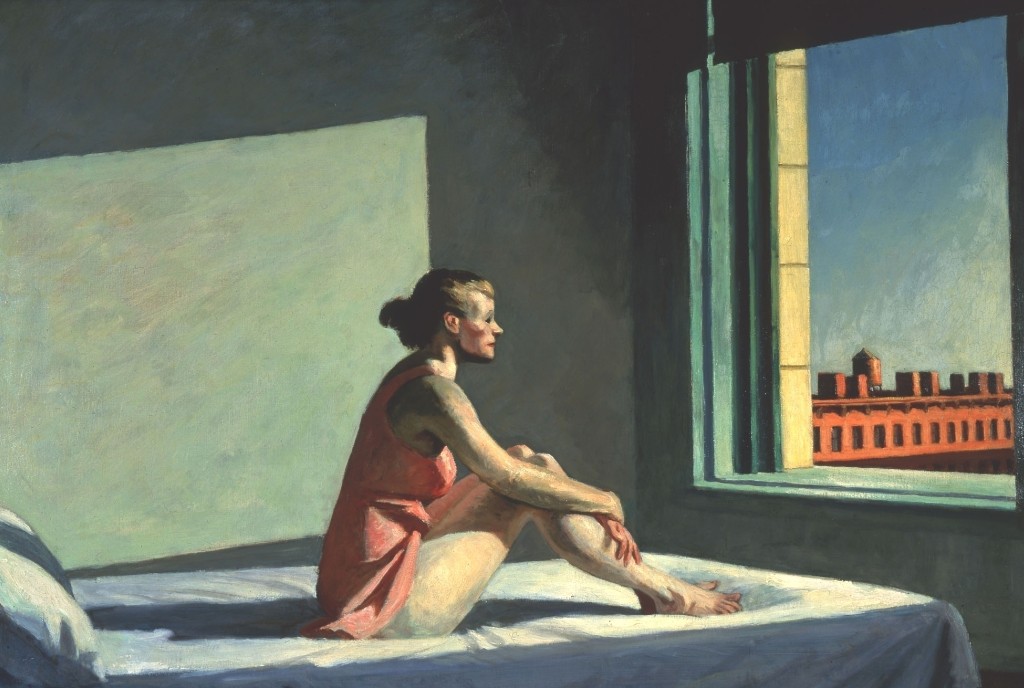

Sentimenti: tanti modi, molto diversi, di stare soli.

di Loredana Beatrici

Non esiste «la» solitudine, ma «le» solitudini. E non si tratta di sfumature lessicali, ma della necessità di affrontare le sfaccettature di questo sentimento. C’è la solitudine imposta e subita di chi ha cose da dire, ma nessuno pronto ad ascoltarle. C’è la solitudine scelta e cercata, che aiuta a rigenerarsi e che diventa un’oasi per costruire la propria identità. C’è quella paradossale, che diventa tanto più forte quante più persone si ha intorno. Ce n’è anche una un po’ ambigua e subdola, che serve a proteggersi, a sottrarsi al peso delle relazioni, una solitudine che assomiglia più a una tana. Anche in termini psicologici, «solitudine» non significa semplicemente essere soli. Il termine inglese distingue tra solitude, il tempo passato volontariamente con sé stessi, e loneliness, la sensazione spiacevole di essere scollegati dagli altri. Una distinzione sottile che differenzia la solitudine come presenza da quella come assenza.

È cominciata l’estate, la stagione dell’abbondanza, della luce, del tempo passato insieme, delle sagre di paese, di spiagge affollate. Ma c’è un altro racconto che si consuma senza riflettori e su cui cala un silenzio assordante: l’estate delle persone sole. La solitudine durante le vacanze si fa più forte, nitida e ingombrante. Le città che si svuotano lasciano dietro di sé anziani (in Italia il 48% degli anziani vive da solo) in quartieri silenziosi, disabili e giovani che non possono partire, famiglie divise da distanze o difficoltà economiche: per chi non ha qualcuno l’estate diventa una lunga e dolorosa sottrazione. Le neuroscienze mostrano che l’isolamento sociale attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico. Diversi studi hanno evidenziato come l’isolamento sociale abbia effetti concreti sulla salute: dal peggioramento dei sintomi depressivi al rischio aumentato di malattie cardiovascolari, fino a un tasso di mortalità più alto. Questo tipo di solitudine imposta è a tutti gli effetti un’emergenza sociale e una responsabilità collettiva.

Ma esiste anche un altro tipo di solitudine: quella scelta, cercata e coltivata. Quella che ci permette di spegnere il rumore e di ascoltare ciò che si muove dentro. La psicologa Virginia Thomas del Middlebury College ha dimostrato che bastano quindici minuti di solitudine al giorno per ridurre l’ansia e stimolare una sensazione di calma. Netta Weinstein, dell’Università di Reading, sottolinea come il tempo trascorso da soli favorisca la regolazione emotiva, la creatività e l’autenticità. Non una mancanza, ma un gesto di cura. In un mondo che ci vuole costantemente connessi, pronti a rispondere, a condividere, a partecipare, la solitudine volontaria diventa un atto quasi rivoluzionario. Ritirarsi, anche solo per un’ora, può significare riconquistare uno spazio autentico. «Chi non sa popolare la sua solitudine, nemmeno saprà esser solo in mezzo alla folla», scriveva Charles Baudelaire. D’estate, questo spazio può farsi ancora più prezioso. Le giornate più lunghe e i ritmi più lenti offrono l’opportunità di riscoprire il piacere della lettura, della scrittura, delle passeggiate solitarie nella natura.

A volte, invece, la solitudine si traveste da scelta consapevole, ma si rivela una fuga che può diventare pericolosa. Gli studi sull’identità sociale sottolineano come, in certi contesti, l’individuo scelga la solitudine per evitare il confronto sociale e le aspettative di ruolo. Lo psicologo Philip Cushman parlava del «sé vuoto» come risposta alla pressione culturale contemporanea. Anche Erving Goffman, già negli anni ’50, nella sua opera La vita quotidiana come rappresentazione, mostrava che gran parte delle relazioni sociali si svolgono come atti su un palcoscenico, con ruoli e maschere da indossare. In questo senso, la solitudine può diventare una forma di diserzione da quel copione. Questo rifugio nella solitudine non è desiderio di introspezione, ma nasconde una fatica relazionale.

La domanda che potremmo farci, quindi, è: che tipo di solitudine stiamo vivendo?

Un vuoto da colmare, un rifugio da cui osservare il mondo, o uno spazio da abitare? La solitudine può essere assenza, o presenza, far sentire abbandonati o interi, far male, curare, proteggere o costringere a guardarsi dentro. Forse non si tratta di evitarla o inseguirla, ma di imparare ad ascoltarla, perché, tra le sue mille voci, ce n’è sempre una che parla proprio a noi, se abbiamo il coraggio di restare in silenzio e ascoltarla.

– Loredana Beatrici

Anche in termini psicologici, «solitudine» non significa semplicemente essere soli. Il termine inglese distingue tra solitude, il tempo passato volontariamente con sé stessi, e loneliness, la sensazione spiacevole di essere scollegati dagli altri. Una distinzione sottile che differenzia la solitudine come presenza da quella come assenza.

Meritiamo sempre più amore

di Federica Margherita Corpina

Sono cresciuta in un ambiente molto cristiano, circondata dalla retorica altrettanto cristiana del dai e ti sarà dato dal dare stesso. E, negli anni, ho fatto così mio questo principio da aspirare, nelle misure e nell’incondizionatezza del mio amare, alla santità (per volare bassi, insomma; bassissimi). Un’ambizione insostenibile, ovviamente, che ha generato in me frustrazione e sdegno a ogni minimo scostamento dal suddetto ideale. Un’invidia, una gelosia, un bisogno di troppo, una pretesa illegittima: su tutto pendeva, davanti al mio severissimo giudice interno, una sentenza di incorreggibile e grave cattiveria, che sfociava il più delle volte in una condanna d’odio nei miei stessi riguardi. Venivo quindi meno, in tal modo, persino a un altro celeberrimo comandamento: «ama il prossimo tuo come te stesso».

Non sono più cristiana da un pezzo, e non credo che dare sempre tutto a tutti possa salvarmi la pelle quando sarà il mio momento. Eppure, per gli stessi e altri motivi, continuo a farlo. Un po’ perché ci credo ancora, indipendentemente dalla mia fede religiosa, che essere buoni faccia bene, agli altri prima e pure a sé; e un po’ perché ci spero, che amare mi renda un pochino più amabile, o perlomeno più visibile, o anche solo meno sola. E tuttavia, quando il mio personalissimo sabotatore, compagno di vita e di giochi del giudice di cui prima, proprio sgrava, ecco che allora pure la mia capacità di voler bene viene prontamente messa in discussione. Non è forse comunemente accettato, infatti, il principio secondo cui amare sé stessi è presupposto indispensabile a qualsiasi altra forma di amore? Tanto che la retorica del self-love ne ha fatte proprie le sue più svariate enunciazioni. Se così fosse, però, il mio Super-Io l’avrebbe definitivamente vinta: se insomma non esistesse amore senza prima l’amor proprio, anni e anni di self-loathing (disprezzo di sé) proverebbero senza alcuna possibilità di confutazione che sì, tra tutte le cose di cui non sono capace, c’è indubbiamente anche questa.

Allora cos’è, questo motore ormai stanco che mi sballotta senza sosta da una parte all’altra per rispondere prontamente e con cura ai bisogni degli altri prima ancora che li manifestino? Sindrome dell’abbandono? People pleasing? Dipendenza affettiva? Paura e basta? E sarà forse allora sempre per questo – perché vero amore non è – che mi pare non vinca proprio nulla? Altro che omnia! Certo è che empatizzo non poco, con questo amor, se le aspettative sono tanto alte: l’amore deve salvare, guarire, ascoltare, capire, perdonare, tollerare, pazientare, non ferire né giudicare. E, il tutto, anche nella giusta misura, che non si è ancora stabilito a tavolino quale sia, e infatti tanto finisce per essere troppo, ma meno di questo non è mai abbastanza.

Okay, potrebbe esserci della rabbia latente, qui da qualche parte, ma solo – o meglio: anche – perché non mi è possibile giungere a conclusioni precise. Non posso dubitare della genuinità di quello che sento, e di quello che faccio per quello che sento (non di tutto almeno), perché ne farei una questione gigantescamente identitaria. Non posso quindi nemmeno negare, al tempo stesso, la crescente convinzione che nessun amore possa costringerci ad amarci; al massimo a sopravvivere, e nemmeno sempre, tipo quando torno a casa viva perché l’ho promesso al cane prima di uscire senza di lui. Ho capito che a forza di dare tutto e più di tutto quel che si ha senza ricevere la medesima enormità in cambio si finisce a più o meno a lungo andare per restare vuoti. E ho imparato, ma senza capirlo bene, questo, che pure a fare per e con amore ci si può sentir dire «hai sbagliato».

Sono una persona di cuore, nel senso che se mi chiedessero di pensare a dov’è il mio motore, risponderei con le mani sul petto. Ma, ad oggi, farei probabilmente fatica a sentire qualcosa muoversi lì sotto. Un po’ perché ha del triste, amare tutto più di quanto ami me; e un po’ perché a volte si ha «solo» bisogno di essere amati molto di più di quanto si creda di meritare. Ma in chiesa non te lo dicono.

– Federica Margherita Corpina

Non è forse comunemente accettato, infatti, il principio secondo cui amare sé stessi è presupposto indispensabile a qualsiasi altra forma di amore? Tanto che la retorica del self-love ne ha fatte proprie le sue più svariate enunciazioni. Se così fosse, però, il mio Super-Io l’avrebbe definitivamente vinta: se insomma non esistesse amore senza prima l’amor proprio, anni e anni di self-loathing (disprezzo di sé) proverebbero senza alcuna possibilità di confutazione che sì, tra tutte le cose di cui non sono capace, c’è indubbiamente anche questa.